年々過激さを増す自然災害

ここ数年の大雨による日本列島の災害の

被害の大きさは本当に凄まじいものがあります。

地球温暖化に伴う異常気象なのか、昔はこんなに

頻繁に何度も続けて大規模な洪水、水害が起きたり

しなかったと思いますし、

その内容も激しさを増しているようで、恐ろしく感じます。

その中で、「線状降水帯」というワードが

ニュースなどで多く出てきます。

https://weathernews.jp/s/topics/202007/060175/

線状降水帯とは

この機会に線状降水帯について、理解を深めておきたいと思います。

気象庁の用語説明で調べてみると、

線状降水帯は、以下のように出ています。

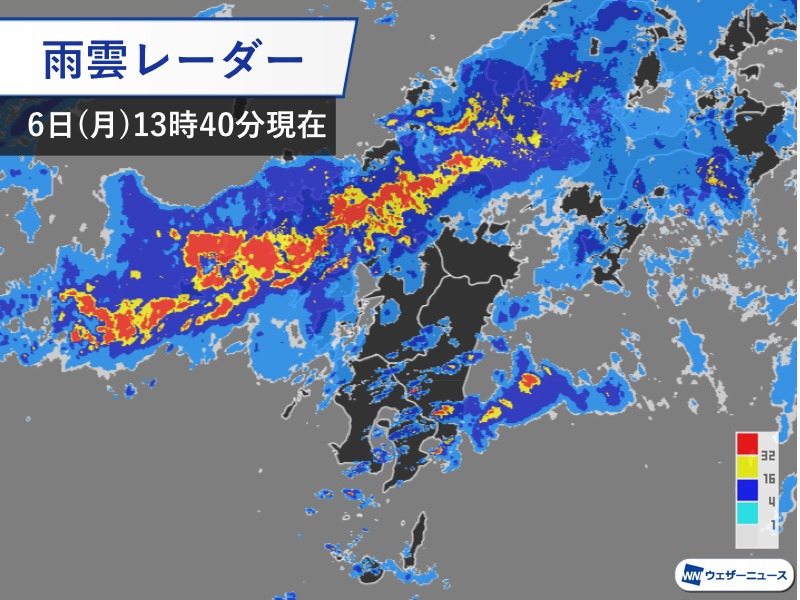

次々と発生する発達した雨雲(積乱雲)が列をなした、組織化した積乱雲群によって、数時間にわたってほぼ同じ場所を通過または停滞することで作り出される、線状に伸びる長さ50~300km程度、幅20~50km程度の強い降水をともなう雨域。

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/yougo_hp/kousui.html

幅数十kmの積乱雲群が連なることで、

長いもので300kmも線状に降雨域が伸びたものです。

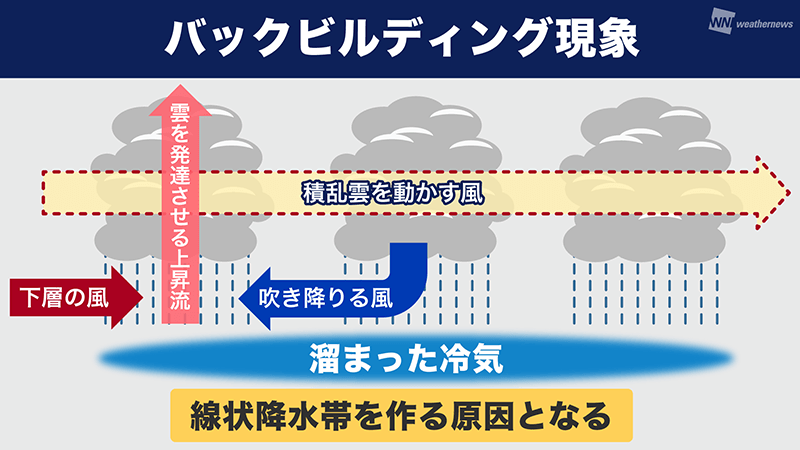

バックビルディング現象

積乱雲が一つあるだけでは、強い雨もせいぜい一時間程度で

おさまり、それほど大きな災害にはなりにくいのですが、

線状降水帯の場合、積乱雲が同じ場所に次々に出来続ける、

バックビルディング現象とよばれる状態で

大雨が長時間維持されることになります。

https://weathernews.jp/s/topics/202007/090125/

夏場にはおなじみになりつつある、ゲリラ豪雨が、

連続して数時間続くようなもので、これは恐ろしいですね。

線状降水帯は、台風のような巨大なエネルギー源は無いものの、

梅雨前線の中で停滞してなかなか移動してくれない分、

むしろやっかいであり、相当な降水量をもたらすものです。

今回、九州エリアから、岐阜県、長野県あたりに被害をもたらした

線状降水帯についても、長く停滞する梅雨前線の中に、

非常に強い線状降水帯が発生することで、

長時間にわたっての強い雨をもたらしたようです。

予測が困難

「線状降水帯」という用語が、頻繁に

用いられるようになったのはまだ近年のことで、

平成26年8月の豪雨による広島市の

土砂災害以降、よく聞かれるようになったようです。

この線状降水帯の特徴としては、

ピンポイントでの予測が困難で、

しばらくその場に留まっているのか、

移動していくのか、

非常に微妙なバランスで決まってくるそうで、

いつどこでどの位雨が降るか、

的確な予測が困難となるため、予報の雨量と

実際の雨量に大きなギャップが出てしまうことも

少なくないようです。

そして、時間に余裕をもった警報が難しいので、

大雨特別警報などが出てから

避難しても間に合わないケースがあるようです。

今回九州の豪雨は夜中から早朝にかけての

眠っている時間帯に起きたということもあり、

日頃から避難訓練などをして対策していた施設などで

さえも相当避難が難しかったケースもあったようです。

正確な予測が困難というのはとても厄介ですね。

6~9月は日本の雨季なのか

このような異常気象は世界的に増加しているようですが、

特に日本列島は、梅雨には梅雨前線が停滞し、

梅雨が明けてもしばらくは台風の通り道となり、

台風の勢力が増すエリアになりがちです。

そしてその激しさは、年々極端になっているように感じます。

まるで、熱帯雨林気候の雨季のようです。

特に河川の氾濫などは、過去に経験のない雨量が

降るのだということをちゃんと想定し、

今までのダムや堤防などだけで

これからも防いでいけるのかどうか、

事前の対策を、国や都道府県に率先して進めてもらいたいものです。

まとめ

異常気象で年々激しさと頻度を増す豪雨などの災害ですが、

線状降水帯という現象をまとめてみました。

積乱雲が次々と同じエリアに起こっていくバックビルディング現象で

その場に長く大量の雨を降らすもので、

これを事前にピンポイントで予測することが困難なことも

あり、避難が遅れてしまうケースが多かったようです。

これまで経験したことのない豪雨となることも珍しくなくなって

いますので、その対策も、想定の範囲を超えたものに

アップデートしていく必要があると思います。